МЕЖДУ МИРОВЫМИ ВОЙНАМИ

Ваченко Денис Семенович (145). Участник партизанского отряда. Фото 1963 г.

Ваченко Иван Семенович (146). Участник партизанского отряда. Фото 1983 г.

Страна готовилась к большой войне – и все же она грянула внезапно. Первые месяцы вторжения немецких войск оказались для нашей страны самыми драматическими. Войска Северо-Западного, Западного, Юго-Западного фронтов потерпели серьезное поражение и не смогли выполнить задачи по отражению агрессии. Вместе с тем, несмотря на захват обширных территорий и большого количества пленных, противнику не удалось стратегически разгромить наши войска и лишить их способности к сопротивлению. Два года с 20.09.1941–22.09.1943 Каленики

находились на захваченной немцами территории. Непростым было это время и для тех, кто по разным причинам оказался на оккупированной территории. Несмотря на войну, люди продолжали жить. Для этого приходилось служить в немецких учреждениях или работать на открытых оккупантами предприятиях, больницах и школах. Вернувшаяся советская власть нередко преследовала этот вынужденный коллаборационизм и отправляла людей в лагеря или посылали на фронт в составе штрафных батальонов и рот почти на верную гибель. Такие примеры есть и

у жителей нашего села. Развернуть широкое партизанское движение в наших краях не удалось. Организованный 18 сентября 1941 г. Гельмязевский партизанский отряд, дислоцировался в Леплявских лесах («Омеляновщина»), в него входили несколько десятков советских активистов Гельмязовского района, в том числе калениковцы: братья Ваченко Денис (1894–1970) и Иван Семеновичи (1896–1985). В этот отряд попал писатель Аркадий Гайдар, пытавшийся выйти из окружения. Гайдар погиб, а вскоре партизанский отряд был разгромлен немцами 25–26 ноября 1941 г.

Ваченко Денис Семенович (145). Участник партизанского отряда. Фото 1963 г.

Ваченко Иван Семенович (146). Участник партизанского отряда. Фото 1983 г.

Вскоре с. Каленики и вся округа оказались в зоне действия гражданской администрации. Была создана вертикаль местного самоуправления. Новая власть летом 1942 года провела аресты людей, связанных с местными советскими партийными, государственными органами, которые, как она считала, были, так или иначе, причастны к репрессиям населения. Некоторых по ходатайству старост отпустили. По Калениковскому сельсовету за время оккупации было расстреляно 17 человек. Немцы оставили форму колхозов, для германских властей не представлялось возможным покончить с наследием большевизма одним росчерком пера. 16 февраля 1942 года был объявлен закон об отмене колхозов и новом порядке землепользования. Суть его сводилась к следующему: все законы, декреты и постановления советского правительства, касавшиеся создания, управления и ведения коллективных хозяйств, упразднялись; земля переходила в ведение германского сельскохозяйственного управления и должна была обрабатываться крестьянскими общинами под руководством управляющих. В общинах устанавливалась круговая

порука по выполнению денежных и натуральных налогов. Переход к индивидуальным личным хозяйствам разрешался лишь тем общинам, которые выполняли обязательства по натуральным поставкам. Трудиться приходилось по 12–14 часов, а заработанного едва хватало на то, чтобы не умереть с голоду. До середины весны 1942 года немцы разрешали освобождать из лагерей украинцев, поскольку Украине в планах нацистов предписывалась особая экономическая роль: предполагалось, что освобожденные из плена украинцы вернутся в свои дома и будут работать на благо Великой Германии. По статистике вермахта, с 22 июня 1941 года по 31 января 1942-го было освобождено 280108 человек, из них – 270 095 украинцев. Из-за нехватки трудовых ресурсов в самой Германии практика освобождения из плена была прекращена в апреле 1942 года. Немецкое командование отпускало из лагеря тех местных жителей, за которыми приезжали избранные при новой власти старосты населенных пунктов. В село вернулись служившие в частях окруженной и уничтоженной 26 армии: Вака Яков Антонович, Каврайский Иван

Михайлович и др. Далее было два года борьбы за выживание. Не обошло стороной жителей с. Каленики такое явление оккупационной жизни как вербовка населения для работы в Германии – мужчин от 16 до 55 лет и женщин от 16 до 45 лет – возлагалась на немецкие комендатуры. Каждый мобилизованный получал единовременное пособие в 250 рублей, которое по его желанию могло быть выплачено семье. Кроме того, она получала в течение трех месяцев пособие по 800 рублей. В случае же неявки мобилизованного ответственность за него несли остальные члены семьи. Один или несколько из них, вне зависимости от возраста, должны были отправиться в Германию. В таких случаях не спасала и работа на местных предприятиях. За злостное уклонение от мобилизации виновные, а также старосты, не обеспечившие выполнения плана отправки рабочей силы в Германию, могли быть расстреляны. В самой Германии жизнь «остарбайтеров» тоже оказалась довольно сносной, хотя и пайки, и зарплата были значительно меньше, чем у немцев.

Калениковцы - ветераны ВОВ

Но освобождение, избавив народ от ужасов нацистского террора, несло с собой все прелести коммунистического правления. Бывшие военнопленные и жители оккупированных территорий считались гражданами второго сорта, а полицейские и сотрудники органов оккупационной администрации, даже те, кто позднее перешел на сторону партизан, подверглись репрессиям. Десятки миллионов наших сограждан, два-три года прожившие в условиях германского гнета, после освобождения попали из огня да в полымя. Многие из них, обвиненные в коллаборационизме, отправились на спецпоселения и в лагеря. Когда Красная Армия приступила к освобождению оккупированной

гитлеровцами территории, появился новый источник пополнения для фронта, неумолимо и беспрерывно перемалывавшего сотни тысяч жизней. Мужчины призывного возраста подлежали мобилизации. Потребность в новых бойцах была такой, что, по воспоминаниям свидетелей, военкоматы «гребли лопатой» всех подряд, без медицинских и мандатных комиссий, без проверки военной контрразведкой СМЕРШ. Жители оккупированных территорий понесли большие жертвы и претерпели большие страдания, чем в целом остальное население СССР. Тем, кому посчастливилось уцелеть, на десятилетия поставили клеймо — «оккупированный». Положительный

ответ на вопрос анкеты: «Находились ли Вы или Ваши родственники на временно оккупированной территории?» — еще долго закрывал путь к образованию, карьере или поездке за границу. Советское государство властно наложило руку на тех своих подданных, которые вкусили все прелести нацистского «рая». Много людей таких категорий было среди калениковцев. Отстраивать село после оккупации не пришлось. Боевые действия практически в окрестностях села не велись. Успешно включились в восстановление хозяйства села демобилизованные из советской армии участники войны, вот имена некоторых из них:

Таванец Микола Дмитриевич, Лихолит Григорий Кузьмович, Куценко Александр Петрович, Сагайдак Степан Григорьевич, Омелян Павло Иванович, Маргарит Петро, Стриховский Петро Антонович, Опанасенко Мефодий Порфирьевич , Савченко Микола Кириллович, Игнатенко Микола Гурьевич, Вака Петро Антонович, Вака Петро Савич, Майнич Антон Васильевич, Лихолит Александр Устимович

120 жителей села участвовали во Второй Мировой войне, 90 из них награждены боевыми орденами и медалями, 84 погибли. В их честь в селе установлен обелиск Славы.

Боевые дела калениковцев отмечены орденами и медалями Советского Союза. Необходимо помнить о тех, кто сложил свою голову на поле брани или вынужден был пройти

через все унижения и муки плена. Среди них только из рода Вака не вернулись:

Ваченко Николай Иванович (1915-21.11.1941), лейтенант,

похоронен в г. Ворошиловограде (Луганске)Ваченко Андрей Денисович, (1923-01.04.1945), Мл. сержант, 18 ЭП 308 ст. п.,

похоронен в п. Куляб у г. Ченстохов (Польша)Вака Иван Афанасьевич (1924-03.07.1947), Рядовой, линейный надсмоторщик 386-й отд. роты 314- го отд. полка 16-й отд. бр.; 276-я отд. роты 1-й отд. бр. Войск правительственной связи НКВД- МВД-МГБ СССР. 3-й Украинский, Забайкальский фронты. Похоронен в г. Воронеже.

Ваченко Степан Иванович (1923-25.01.1942), рядовой, пропал без вести

Вака Василий Павлович (1906-26.01.1940), мл. командир, погиб во время советско-финской войны 1939-1940 гг.

Вака Иван Самуилович (1903-17.10.1941), Рядовой, стрелок 310-й отд. штр. роты 52-й армии, Воронежский (с 20.10.1943 1-й Украинский) фронт. похоронен в п. Студинец Киевской области.

Вака Иван Иванович (1924-17.04.1945), Гв. рядовой, стрелок 39-го гв. стр. п. 13-й гв. стр. д. Погиб и похоронен в с. Тцерниц (Германия)

Они сражалось в тяжелейших условиях за Отчизну, за свой очаг. При всем при этом не нужно забывать про тех, кто вопреки тем или иным желаниям и политическим настроениям высшего руководства, отстаивал свою воинскую честь, проявляя чудеса мужества и храбрости. Свидетельства того

времени, находящиеся в государственных архивах, долгое время были во многом закрыты. Архивные данные выдавались при определенных условиях, которые исследователь зачастую не мог выполнить. Чтобы сохранить память об участниках тех грозных лет, внесших свою лепту в нашу победу,

необходимо продолжить сбор материала для увековечивания их воинского пути и мы рассчитываем на помощь в первую очередь их родственников. Слава простым солдатам и казакам, вложившим неоценимый вклад в дело победы.

Обелиск в память о сельчанах, погибших в боях за Батькiвщину в 1917-1945 гг.

Фото 2000 г.

Уровень жизни в послевоенный период был крайне низким. Реальные доходы советских людей были ниже довоенных. После отмены карточной системы в 1947 году произошел резкий рост цен (цены выросли на 200%, а зарплата на 50%). Ощущается острая нехватка жилья и предметов первой необходимости. Для интенсификации труда колхозников сталинское руководство внедряло принудительные и репрессивные методы. Так. 21 февраля 1948 Президиум Верховного Совета СССР принял Указ «О выселении из Украинской ССР лиц, злостно уклоняются от трудовой деятельности в сельском хозяйстве и ведут антиобщественный паразитический образ жизни». Пятидесятые годы в колхозном движении ознаменовались большими изменениями и преобразованиями. К тому времени в Гельмязовском районе было …. колхозов. Каждая деревня объединялась в одну сельскохозяйственную артель, в больших селах, как Гельмязово, было по два колхоза. Для более эффективного использования нарастающего поступления в село сельхозтехники партия и правительство пошли по пути объединения маленьких колхозов. Первый укрупненный колхоз в Гельмязовском районе образовался в декабре 1950 г. путем объединения в один колхоз населенных пунктов с. Гельмязово (двух колхозов из «Искра» и «им. Петровского»), с. Каленики (колхоз «Ленинский шлях»),

с. ………….. (колхоз «им. Крупской»), с. Броварки (колхоз «Искра»), с. …..…..…..…..….. в один большой колхоз под названием «Ленинская Искра» с председателем Чередником Петро Петровичем?. Этот колхоз имел ….. гектаров земли, …. дойных коров, …… овец, …… голов крупного рогатого скота, …. племенных телок, электростанцию, 2 автомашины, 3-ВИМ, 4 вилки, 2 сортировки, ……, ….. трудоспособных. До 1953 г. колхозникам жилось трудно. После сентябрьского пленума ЦК КПСС положение начало постепенно меняться. В несколько раз возросли закупки сельхозтехники, началась электрификация сёл. Стала увеличиваться оплата труда колхозников. За годы советской власти сельское хозяйство пережило немало перестроек. В 1953 г. было принято решение разукрупнить большой колхоз на два: бывшие «Ленинский шлях», «им. Крупской» – стали «Ленинским шляхом» с председателем Евтушевским Иваном Трофимовичем, а бывшие «Жовтень», «Искра» и «им. Петровского» – стали «Ленинской Искрой» с председателем Чередником Петро Петровичем. Со второй половины 50-х гг. почти все колхозы стали выдавать ежемесячные денежные авансы. Резко увеличилось колхозное стадо. В 1958 г. были реорганизованы МТС. Всю технику продали колхозам. Цены на неё были явно завышены. В итоге доходы колхозов сократились, оплата труда колхозников была заморожена. Со второй половины

1953 г. по конец 50-х годов, в СССР были проведены реформы, связанные с именем Н.С. Хрущева, которые благотворно отразились как на темпах развития хозяйства, так и на благосостоянии народа. На первом месте среди народнохозяйственных проблем стояло аграрное производство. С середины 50-х гг. люди наконец-то ощутили некоторое облегчение своего положения. Налаживалось хозяйство, выросло производство продуктов питания и промышленного производства товаров для населения. Люди стали покупать мебель, телевизоры и другие товары, появились на селе велосипеды и мотоциклы. С 1957 г. начинается кампания по уменьшению размеров личных хозяйств колхозников. Тех, кто имел излишки облагали повышенными налогами, вынуждая расстаться с домашним скотом. А для жителей села это был единственный источник доходов, как и сейчас. Н.С. Хрущёв предложил увеличить закупочные цены на сельхозпродукцию, а также по его предложению было введено авансирование труда колхозников, до этого расчёт с ними производился раз в год. В с. Каленики труженники восприняли эту весть с энтузиазмом. В семьях колхозников появились небольшие деньги. В конце 1958 г. по инициативе Н.С. Хрущёва принимается решение о продаже сельскохозяйственной техники колхозам. До этого техника находилась в руках МТС (машинно-тракторных станций).

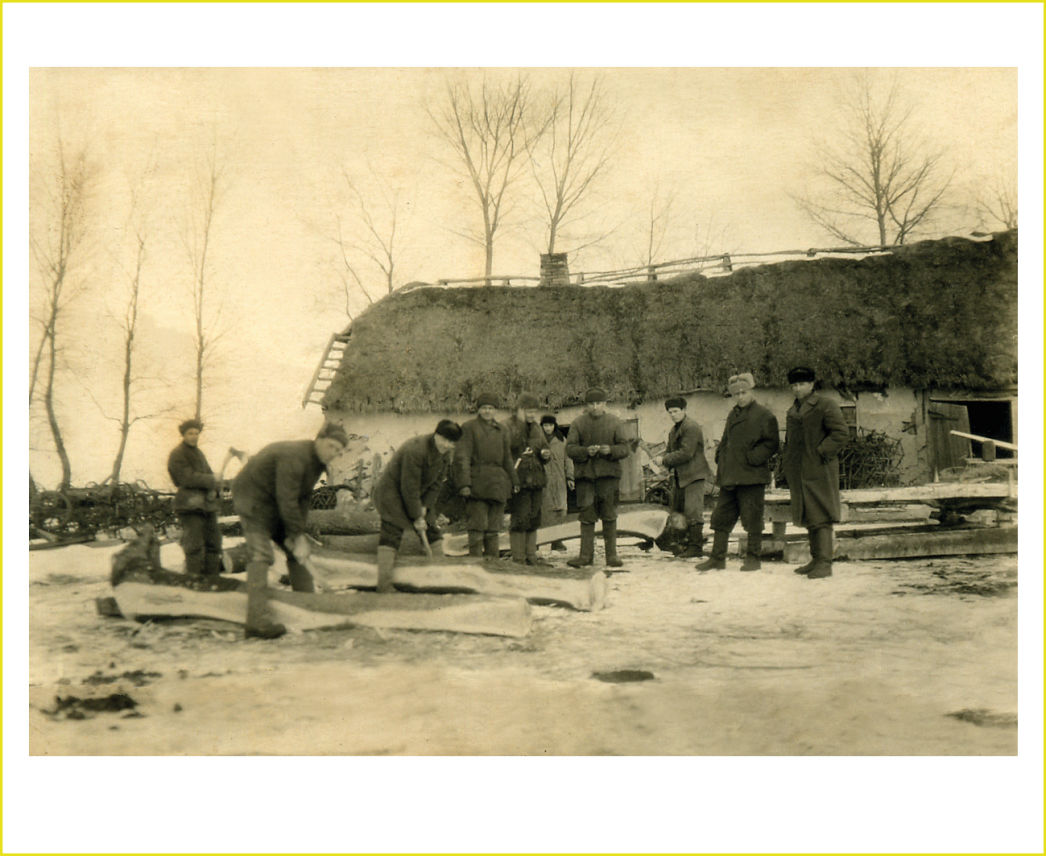

Кузница и плотницкая. 1940-е годы.

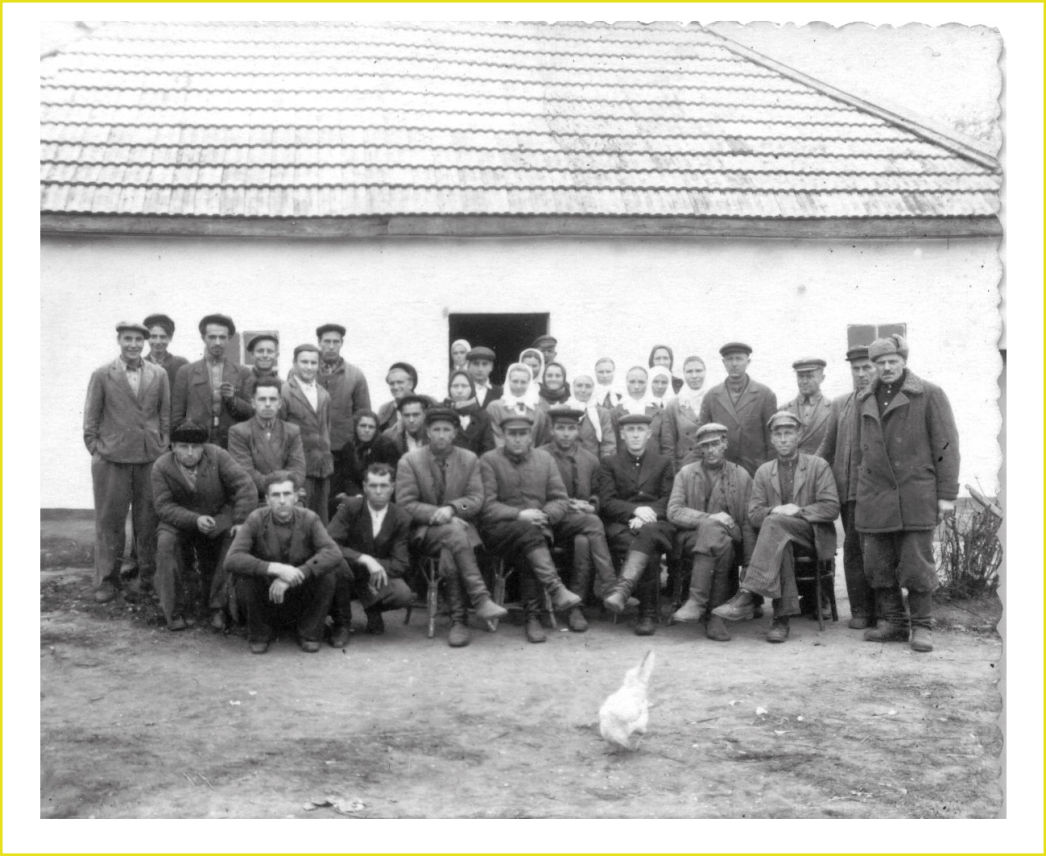

Актив колхоза. 1953 г.

С начала 1960-х гг. ещё более усиливается дефицит продуктов питания, сопровождавшийся ростом цен. Хорошо помнят колхозники вкус кукурузного хлеба. Положение в сельском хозяйстве было сложным и общая ситуация постоянно ухудшалась. Зимой 1959 г. при очередной реорганизации управления колхозами были созданы в селе Броварки с хуторами Маленивщина и Гаптаривщина – колхоз «Искра», а в селе Калениках с хутором Ковтунивка – «Ленинский шлях». В 1965–1970 гг. была попытка реформировать сельское хозяйство, но эти меры особого успеха не имели. Особенно тяжелым было положение крестьян. Они получали мизерные заработки, на них не распространялись социальные гарантии, они были лишены права иметь паспорт, а соответственно и свободно передвигаться, им приходилось платить большие налоги на приусадебные участки. В 1970-е годы значительно увеличились планы обязательных продаж сельхозпродукции, постоянно увеличивались цены на технику, строительные материалы, удобрения. Огромное количество колхозной продукции гибло при уборке, перевозке, переработке и хранении. Многие колхозы становились убыточными. Примерный Устав колхозов от ноября 1969 г. давал колхозам значительную хозяйственную самостоятельность. Благодаря ему, за колхозниками оставалось право содержания личного подсобного хозяйства,

приусадебного участка и домашнего скота и птицы. Приусадебные участки украинских крестьян, занимавшие всего 5-6% сельхозугодий давали 1/3 всего объема произведенного лука, 1/4 молока, почти 40% картофеля. Афганские события (1979–1989) знают и помнят наши «афганцы»: им полной чашей пришлось хлебнуть и страданий, и горя, и отчаянья, и трудностей. Они воевали в чужой стране, а собственный народ практически ничего не знал ни о причинах этой войны, ни её целях, ни даже об отваге и подвигах наших солдат и офицеров. Больше того, многих, кто вернулся с той войны, подчас встречали на Родине с непониманием, равнодушием, и даже с осуждением. И, конечно, люди спрашивали: за что? По-настоящему мало кому было дело до искалеченных судеб наших «афганцев», до их физических ран и душевных мук. И чаще всего им самим приходилось находить себе место в жизни — политики были заняты своими делами… Через испытания Афганистаном прошли наши калениковцы и их боевые награды за честную службу уже не отменить, они не зависят ни от каких оценок: Вака Николай Иванович; Воропай Анатолий Иванович; Кияш Анатолий; Походенко Анатолий Степанович, которым желаем здоровья, успехов и благополучия. В 1982 году колхоз «Ленинский шлях» был преобразован в государственное птицехозяйство с тем же названием. На территории животноводческой фермы в течение 3-х лет был построен птице-

комплекс, расчитанный на одновременное содержание 35 тысяч кур-несушек, 15 строений для пташников, кормоцех, склады, холодильники, цех забоя. Совхоз имел 2500 га пахотной земли. Отдельно построена молочно-товарная ферма на 1000 голов крупного рогатого скота. Для обслуживания и обработки земли совхоз имел технику. В 1985–1986 гг. построен типовой тракторный двор и гараж для автомобилей. Тракторов было 30 единиц, комбайнов зерновых – 9, свекольных – 2, кукурузных – 2, автомобилей – до 30 единиц. Хозяйство имело зерновое и свекольное направление с развитым птицеводством. Урожайности зерновых каждый год росли с 15 ц в 1950-х до 45 в 1990 году и сахарной свеклы с 200 ц до 420–450 с гектара. Надои молока – 5000 кг на корову, яйценоскость кур – 250–260 с курицы-несушки. Зернопоставки государству – осуществлялись согласно планам. Колхоз, позднее совхоз выполнял их и имел возможность обеспечивать работников своего хозяйства. В начале 1980-х гг. проложена по селу асфальтовая дорога, а в конце 1990-х гг. село было газифицировано. Привести цифровые показатели достижений совхоза сейчас затруднительно так как, к сожалению, все документы хозяйства погибли при пожаре в помещении конторы. Причины и виновники пожара не выяснены.

До начала 1990-х гг. все трудоспособное население села имело работу или на месте или в соседних селах. Каждый имел, зарплату дававшую возможность приобретать любые продукты, имевшиеся в местных магазинах, закупать корма для личного скота. Современный период, наступивший в 1991 году, будет оценен нашими потомками. Некоторые калениковцы занимаются частным бизнесом, часть молодежи устраивается на работу в городах. Численность жителей села по сравнению с 70-80-ми годами прошлого века уменьшилась примерно в два раза.