СВОБОДНЫЕ СЕЛА - ОСНОВА ВОЙСКА

Въезд Богдана Хмельницкого в Киев.

Картина Николая Ивасюка, конец XIX века.

Период гетманского правления «Войском Запорожским» с 1654 по 1764 годы включительно носил название гетманщины. Вся дальнейшая история села Каленики, как и всей Гетманщины, будет неразрывно связана с историей России.

Основной обязанностью казаков с. Каленики было отбывание воинской службы, как и всего казацкого сословия Гетманщины. Военная подготовка, обмундирование, снаряжение и кони приобретались казаками за свой счет. Вознаграждением служили земли, на которых жили казаки, и их

неприкосновенность, гарантированная царской властью. Предоставлялись и иные льготы: беспошлинная торговля, рыбные промыслы и т. д. В составе Российского государства, войска Гетманщины составляли полки легкой конницы армии. Изучая историю войн российского государства XVI–XX

веков, мы постоянно сталкиваемся с фактом участия во всех этих войнах казачества. И нам было необходимо узнать, а в каких же военных кампаниях за время Гетманщины участвовал Переяславский полк и его Гельмязовская сотня, а значит и казаки с. Каленики? Эту информацию мы нашли в:

"Ведомости в Генеральную войсковую канцелярию по ордеру оной Генеральной канцелярии, сколько, каких походов и в який з него год с начала подданства Малой России под всероссийскую Империю было и при каких командирах". З присланных з сотен по показаниям старожилов рапортов, также свидетельств и в которых партикулярных записок в полковой Переяславской канцелярии в 1758 году, июля 25 дня учинена".

Теперь наша работа состояла в том, чтобы, по возможности, показать участие в этих походах казаков Гельмязовской сотни и в первую очередь, конечно, казаков с. Каленики. В историографии войн упоминаний о казаках мало и часто без указания структурного подразделения. Вся слава достается регулярным полкам, с которыми добывалась совместная победа. Основная боевая работа казаков – разведка, добыча языков, охранная служба, участие в отдельных сражениях, где, как правило, им поручалось преследование отступавшего противника, иногда выполнение полицейских и карательных функций – все это оставалось в тени победных реляций регулярных войск. Но тщательно отслеживая отдельные события войн, можно найти фактические указания на состав и боевые операции, в которых принимала активное участие, вне всяких сомнений, интересующая нас Гельмязовская сотня Переяславского полка, а значит

и наши земляки-калениковцы. Участвовали ли в казацко-польской войне 1648–1654 годов калениковцы? Отвечаем с полной уверенностью, да! Освободительная война (1648–1654) не обошла ни одну семью, ни один хутор, ни одно селение Войска. Документы Гельмязевской сотенной канцелярии (правления), к сожалению, не сохранилось до наших дней, но в реестре Войска по Зборовскому договору (1649) мы видим в составе сотни 128 казаков и среди них есть имена наших земляков, но мы пока не можем их выделить. Калениковцы могли быть записаны в 1649 г. под прозвищами, а в начале ХVIII ст. вернули себе старое написание фамилии (учитываем и вариабельность казацких имен, прозвищ)? Маловероятно, но, тем не менее, и такую возможность нельзя отбрасывать. Для возможности установления персонального состава калениковских казаков важно следующее. С конца 1650-х и по 1700 год казацкие войска вместе с российской армией участвовали во

множестве походов против Турции и Крымского ханства, но списков их участников практически не сохранилось. Поэтому для нас важным является момент смены власти в государстве, который сопровождался присягой подданных. Такие списки имеются, в частности, в крестоприводных книгах, составленных при восшествии на престол каждого нового российского царя. Принятие присяги малороссийскими казаками было обязательным и велось оно, как правило, по полкам и его сотням. Благодаря этим книгам мы можем видеть имена казаков Гельмязовской сотни, участвовавших в тех или иных походах (войнах) Переяславского полка. Особенно важны книги XVII века, когда еще не велись регулярные метрические записи. (Книги со списками имен казаков и мещан, сохранившиеся до нашего времени, позволяют теперь работать над восстановлением многих родословных).

Но к сожалению, в:

"Книге крестопроводной присяжной Государю царю и Великому князю Федору Алексеевичу...7184: а от Рождества Христова в 1676 году"

где видим имена казаков Переяславського полка во главе с «полковником Войцей Сербином, далее следуют поименно

руководящий состав каждой сотни, после перечисления руководящего состава всех сотен на нескольких

листах идут в строчку подряд все имена рядовых казаков без указания на структуры.

Въезд Богдана Хмельницкого в Киев.

Картина Николая Ивасюка, конец XIX века.

Важным историческим событием для всех сторон жизни Гетманщины стала Северная война (1700–1721) между Россией и Швецией. История участия днепровских казаков в Северной войне чаще всего связывается с личностью малороссийского гетмана И.С. Мазепы и переходом его на сторону шведов, хотя интересующие нас события происходили еще тогда, когда гетман выступал на стороне русского государя. В ходе военных действий особенно в период 1700-1710 гг., активно участвовали казаки Гетманщины и в составе польской армии, и в составе российской. В Лифляндии в бою 29 декабря 1701 г. близ Эрестфера (около 50 км от Тарту) под командовании Б.П.

Шереметева принимал участие гетманский корпус в составе полков – Переяславского, Миргородского, Полтавского, Лубенского (Д. Зеленский), двух охотничьих полков, пяти слободских и донской полк Фролова. Произошедшее сражение между русской и шведской армиями закончилось первой русской победой над шведами в ходе Северной войны. Через пять дней после сражения все гетманские полки покинули Прибалтику, оставив два охотничьих полка. Корпус вернулся без своего командира. Наказной гетман Обидовский тяжело заболел и умер в феврале 1701 под Псковом. Корпус возглавил Апостол. В 1704 г. Апостол отправлен в Польшу с 3000 казаков, в

том числе и Переяславского полка, на помощь королю Августу (стороннику Петра I), где действовал весьма успешно, не раз разбивая неприятельские отряды; так, перед занятием Варшавы Августом Апостол рассеял неприятельский отряд в 760 чел., взял в плен 300 шведов и способствовал изгнанию из Варшавы шведского генерала Горна. Вскоре он вместе с полковником Мировичем самовольно вернулся в Гетманщину, не найдя взаимопонимания с царевым наместником лифляндским бароном Иоганном Паткулем, который бил палками «непонятных», отбирал лошадей у товарищества и учил пешему строю по-немецки.

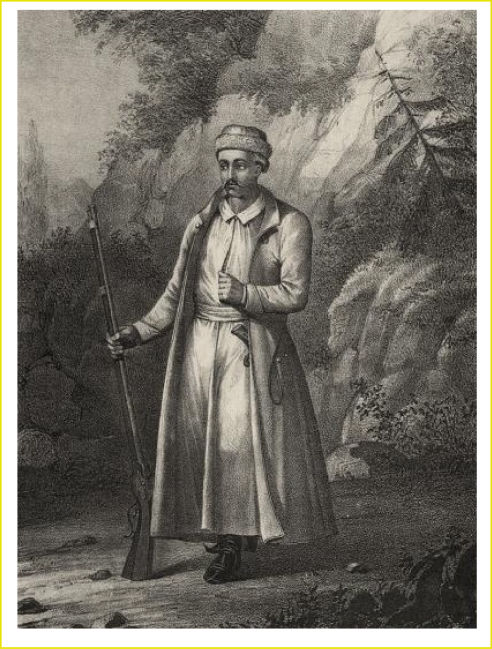

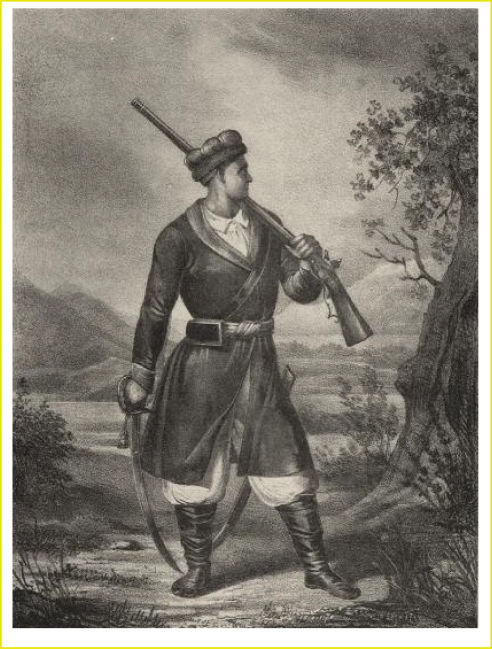

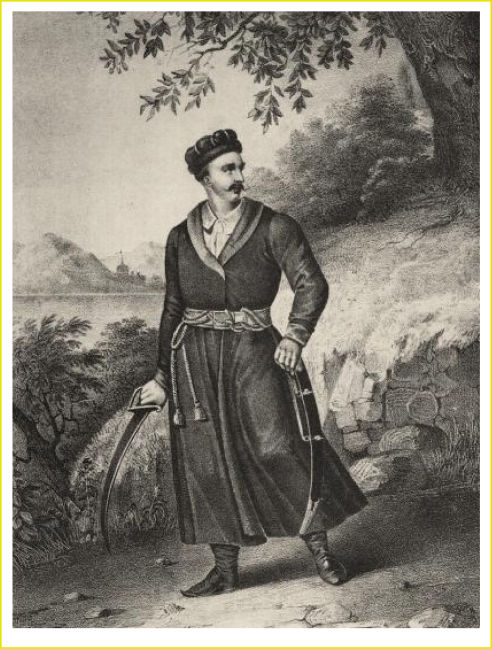

Казак подпомощник. XVIII век.

Реестровый казак. XVIII век.

Сотник. XVIII век.

Полковник. XVIII век.

Зимой и весной 1706 г. военные действия велись на территории Белоруссии. Еще в марте 1706 г. Мазепа, согласно царскому приказу, прибыл в Минск сначала Переяславским и Миргородским полками и с компанейцами. К лету подошли и другие казацкие части. Всего в Минске, Слуцке, Несвиже, Ляховичах и других населенных пунктах от Гродно до Вильно стояли на постое до 14 тысяч казаков, которые должны были вести «малую войну» против шведов. Казацкие войска составили гарнизоны Минска, Слуцка, Несвижа, Ляхович. В Несвиже и Ляховичах разыгрались трагедии с участием казаков. В Несвиже поставлен был стародубский полковник М. Миклашевский с четырьмя сотнями своих полчан. В Несвиже шведы захватили казаков спящими и почти всех перебили. Среди погибших был М. Миклашевский. Часть казаков сдалась в плен, другим удалось добраться до гетманского обоза.

После Несвижа шведы осадили Ляховичи, где находился Переяславский полк во главе с полковником Иваном Мировичем. 15 апреля 1706 г. казаки осуществили вылазку, в которой было убито 30 солдат противника, 50 ранено и несколько человек взято в плен. Карл XII на приступ крепости послал еще 6000 воинов. Переяславцы, осажденные в Ляховичах, узнали через взятых шведских «языков», что нет никакой надежды на помощь извне. Все, что можно использовать в крепости как продовольствие – было съедено и голод стал нестерпим. Будучи в безнадежном положении, решили сдаться королю шведскому, иные же поразбежались, иные же были убиты. Крепость была сдана шведам 1 мая 1706 года, а оставшиеся в живых казаки вместе с переяславским полковником И. Мировичем попали в плен. О дальнейшей судьбе Мировича известно, что шведский генерал, у которого он находился в плену,

отправил его, вместе с другими военнопленными, в г. Штеттин. Карл XII прибыл лично в Ляховичи, очень похвалил Крейца за победу (через три года он будет пленен вместе с шведским войском под Переволочной на Днепре при участии казаков Переяславского полка). Российское правительство интересовалось судьбой своих пленных «всяких чинов людей», находящихся в Швеции. Судьба помотала пленных казаков по шведским и датским замкам и тюрьмам. Многие из пленных умерли от голода и болезней. Часть российских пленных была погребена на кладбище «Рюссчуркугорден» на острове Визингсё, расположенном посреди озера Веттерн (Швеция), где покоится прах 241 воина из России. Со временем гетманские казаки были обменены на шведских военнопленных и они вернулись через Ригу в Россию. Скорее всего, этот обмен произошел в 1714 г.

Казаки добивают разбитую шведскую пехоту

К 1732 г. оставались в живых казаки Гельмязовской сотни, вернувшиеся из шведского плена: Хведор Ратченко, Василь Кулик, Васил Сисоенко – из м.

Гельмязова; Лукян Рудый [Руденко], Трохим Романенко [Вака], Васил Хведорченко, Васил Гириченко – из с. Каленики; Павло Слипко, Кондрат

Гугня, Андрей Богданко, Петро Мовчан – из с. Плешкани. Они были отмечены в гетманском универсале в 1732 г. как ветераны войны:

"Респектом претерпевшей в шведской неволе от всяких податей кроме службы войсковой, волно заставать"

Всего к этому времени в Переяславском полку оставалось на службе 78 ветеранов-казаков прошедших через шведский плен.

Несмотря на неудачи в войне начального периода, Петр I перестроил армию, управление и общество в целом. К 1709 г. русская армия была готова к решительному отпору шведам и последующие события это подтвердили. Когда 28 октября 1708 г. Карл XII отклонился от прямого пути на Москву и повернул войско в Гетманщину, Мазепа уже стал на сторону шведов, но не был поддержан основной массой казачества. За ним последовали около 10 тыс. казаков, включая запорожцев, и часть старшины, многие из которых снова вернулись на сторону Петра I. Следующей весной был подписан акт, закрепляющий условия, на которых мазепинцы вступили в союз со шведами. Взамен на военную помощь и провизию Карл XII обещал не идти на мир с царем до тех пор, пока Гетманщина полностью не освободиться от власти Москвы. Но этот сговор не принес удачи шведам и мазепинцам. Надежды шведов на то, что их поддержит многотысячная гетманская армия, не оправдались. Наш Переяславский полк во главе со своим командиром остался верен воинской присяге. Переломным моментом всего хода Северной войны (1700–1721) стало сражение, известное как «Полтавская битва»,

состоявшееся 27 июня 1709 года – шведы были разгромлены. Карл XII не использовал мазепинцев в сражении. В этой битве на этапе преследования противника участвовали малороссийские полки Переяславский, Лубенский, Корсунский, Богуславский (наказной полковник Андрей Кандыба), оставшиеся верными Петру I, в том числе гельмязевские казаки во главе с сотником Федором Азой. Большую часть отступивших к Переволочне шведов пленили. Всего – 16958 человек из них – 13556 военных. Карлу XII и Мазепе удалось переправится на ту сторону Днепра с 1300 шведскими солдатами и до 3-4 тыс. казаками и степью бежать под защиту турецких войск. В погоню за отступающими шведами, отправились драгунские Ярославский и Тверской полки во главе с князем Волконском, а также гетманские полки, Переяславский, Лубенский и компанейские, верные Петру I, которым первым удалось настичь шведов и мазепинцев на берегу Южного Буга и остановить их переправу на турецкий берег. Совместно с подошедшими драгунскими полками в скоротечном бою шведский отряд был разгромлен. В этом преследовании переяславский полковник С. Томара

передал Волконскому несколько пленных шведских офицеров и солдат, захваченных из отряда Карла XII, в том числе казаками Гельмязовской сотни. Пленить самих Карла XII и Мазепу, бежавших через степи к турецкой границе, не удалось во многом по причине не организованного своевременно их преследования. Генерал-майор Г.С. Волконский записал: «И сего июля 9-го пришел я к Бугу с командированными своими, и при мне были полковники переясловский и лубенской и кумпанцы, где перебирался неприятель, и несколько человек их сидело в транжаменте, которой сделан был у Буга. И тот транжамент взяли и многое число от неприятельских людей побили, а больше потопили в реку Буг». Итоги Северной войны (1700–1721) изменили соотношение сил в Европе: Швеция утратила своё значение, а авторитет России вырос до такой степени, что европейские державы признали принятый Петром титул императора, а Россию – империей и в этом был определенный вклад днепровских казаков. Имена казаков гельмязевской сотни из куреня Калениковского в походах 1718–1725 годов, которые совершил Переяславский полк, можно увидеть в книге:

"Присяги Переяславского полку духовных и светских жителей в верности наследнику царевичу Петру Петровичу. 1718 г."

Многие имена калениковских казаков, участвовавших польских походов (1731–1735) и русско-турецкой войны (1735–1739), практически можно установить из

книги присяг от «1732 году ганвария 28 дня ведение сотне Гелмязовской козаков, которие наверность Ея Императорского Величества в присяги были, а именно: cотник

Гелмязовский Сава Федорович Тоцкий, Григорий Андрусенко атаман городовий, писар сотенный Григорий Косинский, сотенний хоружий Иван Вертипорох. Рядовое товариство: …

Трохим Сакун, Процко Нестеренко, Максим Ваченко, Грицко Романенко, Стефан Зимуздра, Лукян Ткаченко, Нестер Бутенко, Игнат Тараненко, Микита Лихолет, Гаврило Даценко, Леско Воропай, Хведор Чухно, Сергей Игнатенко, Процик Томась, Иван Зенченко, Стефан Руденченко, Клим Деркач, Грицко Микитенко, Василь Сергеенко, Данило Тарасенко, Кирило Коробочонко, Грицко Ваценко, Клим Нестеренко, Грицко Левченко, Иван Коваль, Грицко Кравец, Ничипор Воловик, Андрей Савицкий, Иван Сакун, Яцко Яковленко, Самуйло Скиба, Иван Омелченко, Иван Руденко, Каленик Руденко, Матвей Гириченко и др.

Для участия в русско-турецкой войне 1735–1739 гг. с Гетманщины было набрано 20.000 казаков из Переяславского, Киевского, Миргородского, Полтавского, Неженского, Прилуцкого, Лубенского под командованием генерального есаула Лысенка и писаря Тарнавского. Русские войска три раза вторгались в Крым, но каждый раз вынуждены были возвращаться, неся серьезные потери, в основном, не боевого характера (много солдат и офицеров умирало не от вражеских пуль, а от жары, засухи, различных болезней). Она не решила даже

проблему безопасности населения, страдавшего от постоянных набегов татар. Россия практически ничего не получила от войны, потратив огромные средства и потеряв свыше 100 тысяч человек. В 1740 г. небольшой отряд Переяславского полка вместе с казаками других полков был походе на новой демаркации части русско-турецкой границы от Миуса до Буга тайным советником И. Неплюевым. Командиром казаков были полковник киевский А. Танский(?), с 06.1740 – полковник прилуцкий Галаган, с 01.08.1740 – обозный генеральный.

Яков Лизогуб, а после его отъезда – лубенский обозный И. Кулябка; над полком же Переяславским – хорунжий А. Прохович. Имена казаков из с. Каленики, несших казацкую службу в Гельмязевской сотни Переяславского полка Войска Запорожского, показаны в сохранившихся документах реестров за 1726, 1729, 1730 и присяжных листах за 1732, 1741, 1762 годы. Это позволяет нам увидеть участников-казаков из с. Каленики в тех или иных походах или войнах бывших в это время вместе с российскими войсками

Главной особенностью общественной казачьей жизни являлись военная организация с выборной системой управления и демократические порядки. Все уряды в Малороссии замещались только казаками. С урядом были связаны и материальные выгоды. Сначала на содержание урядников назначались деньги и мельницы, но затем гетманы стали раздавать уряды на маетности, т.е. поместья. Урядники взимали с посполитых определенную сумму платежей и повинностей, которая должна была идти в войсковую казну.

Попав на уряд, урядник сохранял его неопределённое время, пока не попадал на высший, или его не выгоняли с этого. Иногда он оставался на уряде до самой смерти. Естественно, было стремление передать свой уряд по наследству. Часто вместе с урядом переходили по наследству и урядные местности. Таким образом, в Малороссии постепенно складывался класс, владевший наследственными имениями. Ряд исследователей считает, что большинство малороссийских дворянских родов –

потомки старшины, выдвинувшейся из рядового казачества. Главными средствами существования казаков являлись земледелие, скотоводство, рыбная ловля и охота. После вхождения Гетманщины в состав Российского государства именная перепись ее жителей, обязанных платить налоги в казну, была произведена в 1666 году среди только тяглого сословия. Она свидетельствовала, что в казацком селе Каленики проживали еще 6 крестьян и 2 бобыля, с которых собирался налог:

"... крестьяне: во дворе Захарко Леонтьев по дву волах: во дворе Васко Сакун пашет двумя волами, во дворе Тимошка Иванов пашет одним волом, во дворе Стенка Евтифиев пашет двумя волами, того же села бобыли: Бориско Зубрейко, Васко Боровенко".

Получив в управление Левобережье Днепра, казацкие группировки широко использовали интриги, измены, перевороты. В общем, даже предпосылок к созданию собственного государства у казаков не было, а когда такой случай представился, то, естественно, они его использовать не могли. Началась борьба старшинских группировок за власть. Многие историки период 1657–1687 гг. называют Руиной. Серьёзные противоречия среди сословий выливались в вооружённые конфликты и приводили к дезорганизации хозяйственной жизни Малороссии. Идеалом старшины был польско-шляхетский порядок, но Москва, как в своё время и Польша, оказывала противодействие своеволию казацкой старшине, поэтому в её рядах росло стремление к измене

царю. В Москве понимали, что верхушка казаков своей властью просто злоупотребляла. Более или менее стабилизация внутренней жизни Гетманщины наступила с момента избрания гетманом И.С. Мазепы. Но после сговора гетмана Мазепы со шведским королём Карлом XII автономия Малороссии была сокращена. В 1710 году Пётр I учредил для надзора за гетманом должность резидента, на которую был назначен чиновник Измайлов, а после его отзыва для «совета о государевых делах» при гетмане определено было состоять двум лицам – стольнику Протасьеву и думному дьяку Виниусу. Смещение и избрание гетманов разрешалось только с санкции царского правительства. Казацкое войско во время боевых действий подчинялось русскому командованию. Земля в Малороссии

была источником богатства, поэтому старшина направляет своё влияние на приобретение земли в собственность. В то же время, тяжесть повинностей побуждает посполитых и часть казаков продавать свои земли. Правительство принимает меры, чтобы остановить или замедлить этот процесс. Погоня за землёй вызывала и целый ряд злоупотреблений со стороны старшины – насилий, обманов, захватов. Но жителям села в основном удалось избежать этого зла. Новые землевладельцы в нем появлялись только в результате выделения женатых сыновей в самостоятельное хозяйство. Это положение и подтверждают списки землевладельцев при проведении различных переписей.

В 30-х годах XVIII века свыше 35% обрабатываемых земель Гетманщины уже находились в частной собственности старшины. Это

положение засвидетельствовала проведенная гетманом в 1729–1731 гг. ревизия земель и владений в казацких полках, чтобы уточнить,

кто, чем и по какому праву из должностных лиц владеет. В Переяславском полку показано:

«… Сотне Гельмязовской по 8 пункту. ... Село Каленики, по свидетельству старожилов тамошних, от давних времен свободное войсковое и в ведомстве сотничем без жадных крепостей найдовалося, а в року 1716 отдал гетман Скоропадский вдовствующей Евдокии Томаровне и универсалом своим скрепил в спокойное владение. А ныне тим селом потому ж гетманскому универсалу и по указу блаженной памяти Ея Императорского Величества, з Калегии Малороссийской до наказного полковника Афендика писанном, владеет писарь полковой Павел Черняховский, а на уряд тое село никогда не на який не бывало».

А в следующем разделе «Местности, которой при владельцах меют найдуватися по монаршим

жалованным грамотам и по универсалам гетманским за службы

данные» той же ведомости сообщается:

«...Село Каленики – 6 дворов – владеет писарь полковой Переяславский Павел Черняховский по универсалу гетмана Скоропадского, року 1715 данному» – это дворы посполитых, а остальные казацкие почти сорок дворов «во владении подданической ни у кого не были». «Ведомость о Маетностях Переяславского полку, какое число в оном полку сел, деревень и слободок, и якие здавна владении заставали, и по яким крепостям, и почему-ж ныне хто владеет и от якого времени, по указу ясне вельможного его милости пана гетмана сего 1730 году июня месяца справленная».

В этом документе в разделе «Местности, которой при владельцах

меют найдуватися по монаршим жалованным грамотам и по

универсалам гетманским за службы данные» уточняется:

«Сотне Гельмязовской. … Село Каленики – 6 дворов – владеет писарь полковой Переяславский Павел Черняховский по универсалу гетмана Скоропадского, року 1715 данному».

С XVII в. казак мог оставаться казаком, если его семья имела в своем распоряжении достаточно земли, чтобы при отделении сыновей ее хватило всем для самостоятельного ведения хозяйства. Так было из поколения в поколение, где труд всей семьи обеспечивал

достаток для выполнения своего воинского, казацкого долга, и только в этом случае семья могла оставаться в казацком сословии. Однако следует понимать, что в XVII в. это положение было только узаконено официально, а фактически оно уже существовало столетия. Так закончился 110-летний

период пребывания Левобережья в составе Российского государства в качестве автономной единицы. Начался новый, 150-летний, период — в качестве Черниговской и Полтавской губерний Российской Империи.