ОТ ВОЕННОГО ЛИХОЛЕТЬЯ ДО ОБРАЗОВАНИЯ УКРАИНЫ

Обетный крест.

В системе культурных ценностей казачества, а теперь и их потомков первое место занимает православие. На протяжении веков казаки не мыслили себя вне Православной Церкви, их духовное возрастание неизменно было связано с традицией христианского воспитания. Православие определяло и освящало их весь земной жизненный путь. Таинству Крещения придавали особое значение – считалось умереть некрещеными –значит «не явиться на Страшный суд». Ни одного важного дела не начинали без молитвы усердной. Казаки чувствовали свою духовную связь с умершими и их поминали. Церковь была самым главным центром села. Приходя на новое место, казаки начинали со строительства церкви или часовни, строили обычно всем миром. Починка и украшение церквей делались на средства общества. Часть

общественной земли сдавали в аренду, а на вырученные деньги строили храмы. У старинного казачества, патрональным праздником являлся день Покрова Пресвятой Богородицы, приходящийся на 1-е октября по ст. ст. Древние казачьи предания и обычаи связывают его с определенными историческими событиями, имевшими место и глубокой старине – с днем взятия города Казани 1 октября 1552 года. От вольных казаков традиция эта перешла и к их потомкам и глубоко укоренилась в казачьих селах, поэтому в Калениках было решено построить церковь во имя Покрова Пресвятой Богородицы. Важное место в истории села Каленики должны занять сведения о кургане с Каменным Крестом, который находился чуть в стороне от современной главной улицы села, за

огородами жителей. Историю его появления ни предание, ни документы не сохранили. Местные старожилы на вопрос о его происхождении могли только предположить – это древняя казацкая могила. В начале 1970-х гг. вокруг Каменного Креста был раскопан могильник. Кто и когда поставил этот крест на кургане? Тайна истории ... А то, что камень обработан, но не выбита надпись, может говорить о многом … Время установки – не менее трех вековой давности. Стоимость и труд доставки креста в наше село, несомненно, значительные по тем временам. Изготовлен он был, предполагаем, в районе Яготина (там были карьеры по добычи серого песчаника), по Супою и Булатцу на плоту доставлен в Каленики и оставшиеся несколько сотен метров до кургана мог быть протащен волами.

Обетный крест.

Установить дату первой постройки (освящения) церкви в селе пока не удалось. Можно только предположить, что к 1648 году какое-то строение уже было, потому что в составе Гельмязевской сотни

Переяславского полка наше именуется «селом». Но уже из купчей от 1706 г., мая 11 вдовы калениковского священника Агафии и ее сына Григория, продавшеми ктитору Матфею Нестеренко усадьбу

в с. Калениках, мы узнаем о наличии прихода в селе. В другом документе «Присяге Переяславского полку духовных и светских жителей в верности наследнику царевичу Петру Петровичу. 1718 г.».

(Клятвенное обещание: "помянутого определенного в наследство сына его царевича Петра Петровича за истинного наследника признавать..."), наряду с другими членами протопопии Переяславской присягу принес Иван Васильевич поп калениковский храма Покрова Богородицы", а также "Михаил Лукич поп храма Преображения села Плешканов; Иван Максимович поп храма Архангело-Михайловского села Поставок; Михаил Семенович поп Свято-Воскресенского храма села Беспальчого; Симон... ...поп села Нехаек Свято-Покровского храма; Павел... ...поп села Коломиец".

Известны имена настоятелей церкви:

имя неустановленно ( ? –до 1706) (его вдова Агафия и сын Григорий, упомянуты в купчей 1706 г.);

– Иван Васильевич ( ? –1718– ? ) – в сане священника с …….;

– Сакун Леонтий ( ? –1743– ? ) – в сане священника с …….;

– Слуцкий Даниил ( ? –1743– ? ) – в сане священника с …….;

– Григорович Василий Леонтиев (*1739–уп. 1792) – в сане священника с …….;

– Антоновский ( ? –1802– ? ) – в сане священника с …….;

– Хандожевский Сампсон Федоров (? –1827 –1856– ?) –в сане священника с …….;

– Хандожевский Владимир Сампсонов ( ? –1859– ? ) – в сане священника с …….;

– Димара Василий Федоров (*1855–уп. 1902) – в сане священника с 1880 г.;

– Дацевич Александр ( ? –1933) – в сане священника с ……..

В церкви Покрова состав клира за все время ее работы отличался своим постоянством. Многие священники были из древней казацкой семьи Григоровичей. Клировая книга Покровского храма за 1779-1792 гг. свидетельствует, что весь клир состоял из семьи Григоровичей: священник Василий Леонтиев

(*1739– уп. 1792);

диакон Гавриил Леонтиев (*1738–уп. 1792, у него сыны: Григорий (*1763) и Василий (*1767)); пономарь Иван Леонтиев (*1746–уп. 1792) (у него сыны: Василий (*1777) и Лука (*1781). Первые записи в сохранившейся метрической книге Покровской церкви сделаны в январе 1734 года и не прерывались до

начала 1930-х гг. Калениковский храм на протяжении нескольких сот лет неоднократно перестраивался и переносился на новое место по разным причинам. Вот один из документов, отражающих его историю:

" В Духовную епархию Переяславской консистории нижайшее донесение. Село 1754 года прошлого сентября 30 дня получил по за рукою архипастырскою предложение, в которомвелено дабы я ехал в село Каленики и тамо новопостроенную церковь Покров Пресвятой Богородицы по чину положенному церковному осетил. Почему я и ездил в показанное село и оную новопостроенную церковь за благоволением архипастырским порядочно осветил, того ради в Духовную епархию Переяславской консистории в покорности моей рапортую. 1754 года октября 3 дня. Наместник Гельмязовский Иаков Кролевецкий.

Очевидно, в селе построили новую церковь взамен прежней, разобранной из-за ветхости, с тем же названием – Покровская, перенеся ее на другое место, вглубь разросшегося за последние десятилетия села. Еще раз церковь Покрова Богоматери села Каленики была отстроена заново в 1900 году, после пожара в 1880-х гг. Церкви принадлежало 7 десятин земли, ружной 33 десятины. Изначально, причт содержался приношениями прихожан, впоследствии священнику жалования в год полагалось 139 руб. 65 коп., псаломщику 42 руб. 63 коп. К 1901 году число прихожан церкви было 826 мужчина и 900 женщин. Советской властью было организовано разрушение и разграбление большинства церквей. При этом были потеряны,

уничтожены многие бесценные исторические документы, книги – память народа. В 1931 году она была закрыта, а в 1960-е гг. разобрана и из ее материалов были построены в селе клуб и сельсовет. Селяне еще в 1961 году использовали последние кирпичи из фундамента церкви на свои хозяйственные нужды. Сейчас настало время «собирать камни» и кое-где в нашей округе уже восстанавливаются древние святыни. Не удалось отыскать ни рисунка, ни фото с видом церкви Покрова Богоматери. Есть карандашный набросок с видом церкви, сделанный Г.И. Ваченко (1921–1995) и одна ветхая фотография нач. 1920-х гг., запечатлевшая похороны, на которой можно различить калениковского священника о. Александра (Дацевича), церковные

хоругви, а однозначно опознать кого-либо из селян, стоящих возле гроба, не удается. Возможно, это похороны Татьяны Вака (№ 198ж). Лишь немногое из церковных вещей удалось спасти и сохранить до наших дней православным селянам. Прихожане храма сберегли несколько икон из разрушенного храма. Нынешний настоятель Троицкой церкви с. Гельмязево протоирей отец Иоанн (Саварин), который окормляет православное население всей нашей округи, прилагает большие усилия по восстановлению церквей в селах. И есть в этом деле успехи. Благодаря казачеству Украина в значительной части осталась православной, а благодаря православию народ и потомки казаков сохранили свою самобытность.

Карандашный набросок церкви Покрова Пресвятой Богородицы села Каленики.

Церковь в лице своего клира прилагала усилия в распространении грамотности среди населения, но этого было недостаточно. Неграмотность была почти поголовная как в среде казаков, так и в среде привилегированного дворянства. И тем не менее уже в 1743 г. в «Реестре Переясловского полку …» в с. Каленики вместе со старшинскими дворами, не подлежащими в текущем году никаким налогам, упомянута работающая церковно-приходская школа: «двор атамана калениковского Стефана Поповича; асаульца сельского ………….; двор попа Леонтия Сакуна; двор попа Даниила Слуцкого; школа, в ней живут дьячки». Система просвещения на селе долго оставалась на низком уровне. Поэтому реформа системы просвещения стала насущной

необходимостью после реформ 1861–1874 гг. По общероссийской реформе 1864 г. все начальные школы (церковно-приходские, светские) преобразованы в начальные народные училища, которые стали общесословными и обучение в них велось по единым планам и программам (чтению, арифметике и Закону Божьему). Качество подготовки было очень низким, особенно в селах. В 1874 году в селе Каленики открылась школа – «Земское приходское калениковское одноклассное народное училище» – на средства земства (100 рублей) и народные (75 рублей). Школа находилась в домике бывшей церковно-приходской школы, где была одна классная комната и квартира для учащегося. Зарплаты учителей в 1916 г.: Григорович Пелагея Ивановна 28 р. 20 к.; Димара Феофан

Васильевич 28 р. 20 к.; Чуркова Ольга Николаевна 26 р. 40 к. Законоучитель с 1913 г. – священник Ф.В. Димара. С начала 1918 г. в школе уже 4 группы учащихся. В 1 группе – 67 детей, в 2 группе – 44, в 3 группе – 29, в 4 группе – 14. 1 и 2 группу вела Пономаренко, 3 и 4 группу вела учительница Пелагеей Ивановной Григорович. Когда учеников стало больше ее разместили в 2 зданиях: одна являлась бывшей хатой последнего калениковского священника отца Александра (Дацевича), другая – одноэтажное деревянная хата из 4-х помещений конфискованная в 1930 г. у зажиточного хозяина Бутенко Тимофея Александровича (1870–1939), которая сельчанами стала зваться «Тимошовой» школой.

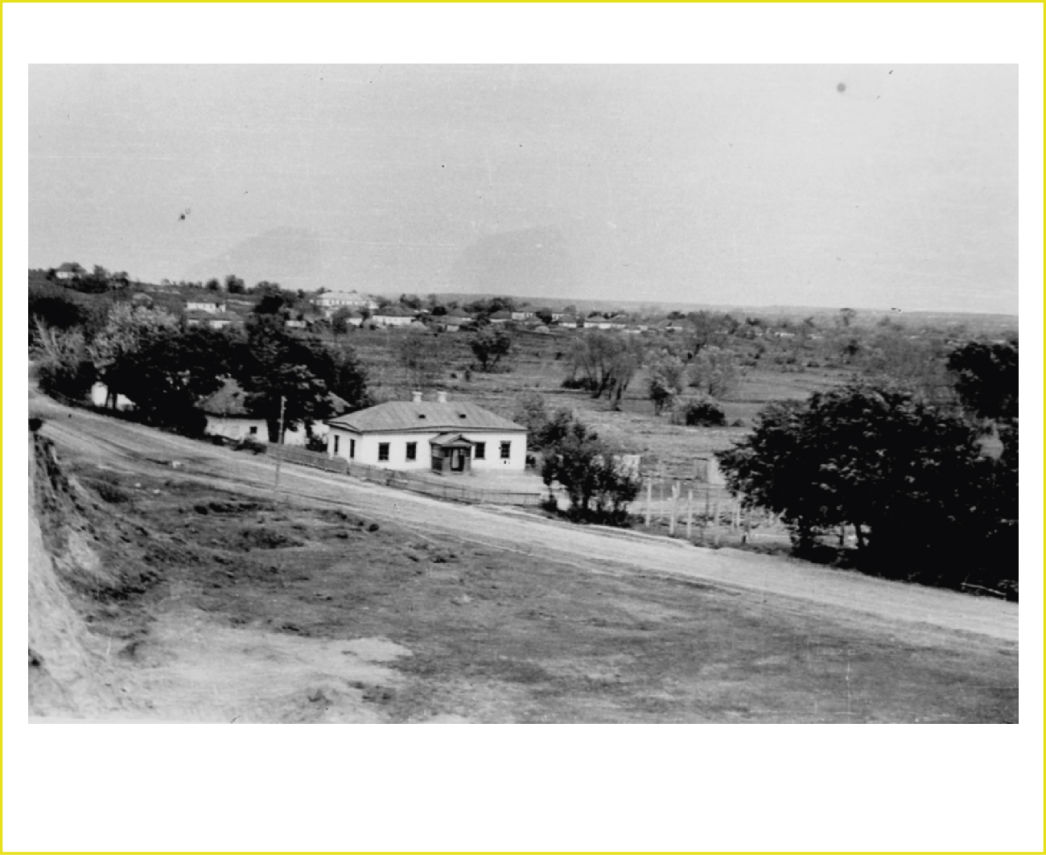

Тимошова школа. 1950-е годы.

Калениковская средняя школа. Фото 2009 г.

Школа не прерывала своей работы и во время немецкой оккупации села. На первых порах немецким властям приходилось привлекать к учебному процессу советское учительство, которому вменялось «во всех отношениях считаться с интересами германских военных властей». У Петра Бакумовича Таванца (1931–2010), жителя хутора Ковтунивка, сохранился документ – свидетельство об окончании им начального обучения в калениковской школе в 1942 г. В школе преподавали те же предметы, что и при советской власти, дополненные изучением «Закона

Божия», уроки которого вела Григорович Пелагея Ивановна. После освобождения села советскими войсками работа школы продолжилась. К 1970-м гг. в связи с возросшими требованиями к школьному образованию и большим количеством учеников стал вопрос о постройке в селе современного здания для школы. В 1974 году местный колхоз «Путь Ленина» финансировал строительство новой двухэтажной кирпичной школы, рассчитанной на обучение 320 учащихся 4-х населенных пунктов: Каленики, Ковтунивка, Малинивщина, Броварки. В 1989 году в с. Броварки

открылась неполно-средняя (9-летняя) школа. Школа неоднократно занимала в соревновании 1–2 места в области по организации образования и проведению воспитательной работы. Школа имела хорошую материально-техническую базу, но с 1992 года ее обновление и пополнение не происходит. Школьное оборудование устарело, здание требует капитального ремонта, но ни РОНО, ни сельсовет в настоящее время не имеют на это финансовых средств. Память об учителях осталась и теперь – вспоминают добрыми словами народных учителей:

Данилова Анна Филипповна – учитель, директор;

Ваченко Николай Иванович – учитель с 1957 г., директор (1979–1994);

Адаменко Анатолий Александрович;

Адаменко Елена Демьяновна;

Бандура Зинаида Сергеевна;

Бандура Ольга Фёдоровна;

Замидра Иван Орестович – учитель математики;

Стриховская Мария Ивановна;

Чварткова Нина Петровна

В селе велась разнообразная культурно-просветительская работа. Систематически работали клуб, библиотека, передвижная киноустановка, которой демонстрировались 1 раза в неделю детские и взрослые киносеансы. В фондах библиотеки имелось до 15 тысяч книг по различным отраслям знаний и были очереди на чтение отдельных книг. В ней работали Тарасенко (в замужестве Вака) Галина Сергеевна; Руденко (в замужестве Вака) Александра

Ивановна. В клубе работали кружки художественной самодеятельности, где молодежь принимала активное участие: драматический, хоровой, работал филиал Гельмязовской детской музыкальной школы. Демонстрировались кинофильмы, были выставки, работал музыкальный центр, бильярд, можно было играть в шахматы и т.д. Здание бывшего клуба было срочно разобрано как аварийное строение, построенное в свое время из материала калениковской церкви. Творческую

работу клуба в разное время возглавляли заведующие: Леонтович Петро Иванович; Лихолит Михаил; Савченко Мария Григорьевна; Военко (в замужестве Вака) Полина Анатольевна; Шрамко Николай Алексеевич (из с. Плешкани); Дидух Владимир; Тесля Мария Антоновна; Серовец Иван Яковлевич (из с. Горбани); Таванец Валентина; Грабар Виктор Николаевич; Скиба Вера Александровна.

Калениковский клуб. Фото 1971 г.

В 1990 году прошли демократические выборы в Верховный Совет УССР, который принял Декларацию о суверенитете. 24 августа 1991 года Верховный Совет провозгласил независимость Украины, подтверждённую всенародным референдумом 1 декабря 1991 года. Кто в результате выиграл, а кто проиграл, зависит от понимания счастья и смысла жизни. За годы Независимости хозяйство села было разрушено. В 1997 г. было проведено распаивание совхозной земли. Полученную землю селяне передали в аренду руководителю ЧСП «Плешкани» Лисуну Дмитрию Александровичу, за которую оплату получают виде натуральных продуктов. Ныне в селе функционируют: школа, сельский клуб, сельская библиотека, фельдшерско-акушерский пункт. Жизнь села Каленики, его обитателей, можно представить лишь одним мазком великого мастера на красочном полотне, имя которому История, но таким, без которого оно не может быть законченным. По составу жителей село и сейчас осталось казацким. Родословные казацких семей позволяют раскрыть не только различные стороны социально-экономической жизни, но и увидеть, какой значительный вклад они внесли в, расширение границ и

защиту государства, освоение новых земель, строительство станиц, изучить конкретнее численность, структуру и состав семей, их родственные отношения, судьбу их отдельных представителей. Сегодня единая страна распалась на ряд независимых государств, что разделило семьи не только расстоянием, но еще и границами. XX ст. – век интенсивных миграций. Коснулись они всех калениковских семей, членов которых теперь можно встретить в Москве, Екатеринбурге, Находке, Киеве, Черкассах, Золотоноше, Мариуполе и других городах. Живут многочисленные родные в разных государствах на пространстве от берегов Тихого океана до берегов Балтийского и Черного морей, а некоторые переселились в «дальнее зарубежье». Хотелось бы, чтобы они помнили свой Род, свой Край. Живет источник, неподвластный всемогуществу времени, природным катаклизмам. Это память народная, питают которую те самые бессмертные предания, что передаются из поколения в поколение, живут в нашем сознании и будут жить, пока остается на земле хоть один потомок «векуистых козаков». Память о предках, как животворящий водный поток, дает силу в стремлении пронести родовое

имя Вака через столетия. Со временем их образам и именам все труднее оставаться в сознании потомков такими же яркими, какими они были в жизни. Если пробудилось желание больше узнать о своей родословной, пристально вглядись в родовое древо. Чем внимательнее его изучать, тем ярче и отчетливее будет возникать панорама прошлого. Имена же, начертанные на листьях этого древа, оживут в твоем воображении и поведают историю времен далеких... Это понятно, ибо духовная близость с предками необходима для живущего на земле человека. Благо людей – в жизни, а благо жизни – в труде, в это свято верили твои предки! Освятив души благоговейным отношением к матерям, женам и дочерям, хочется надеяться, что у потомков будут добрые жены, с которыми приумножится крепость и слава Семьи, Рода. Успехи мужчины являются результатом женской любви. Любовь жены, в свою очередь, распускается цветком в созданном мужем надежном доме. Дом, где берегут благую весть, защищают ее от лукавства, почтительно поминают предков, помнят о тебе, – это наш дом! Глас духовный, да поможет найти в памяти о предках народа, рода, семьи источник силы, мудрости и духовного совершенства. Это благословенный путь!

ОТ ВОЕННОГО ЛИХОЛЕТЬЯ ДО ОБРАЗОВАНИЯ УКРАИНЫ